Vor langer Zeit sagte Descartes: „Ich denke, also bin ich“. Das ist der Beginn der Philosophie. Aber was, wenn du nicht denkst? Das ist der Beginn der Zen-Übung.

Seung Sahn

… Im Osten haben die Menschen sehr, sehr fragmentarische Egos, und sie halten es für leicht, sich hinzugeben … Ein Fingerschnippen, und sie sind bereit, sich hinzugeben – aber ihre Hingabe geht nie sehr tief … Genau das Gegenteil ist im Westen der Fall. Die Leute, die aus dem Westen kommen, haben sehr starke und entwickelte Egos … Der bloße Gedanke an Hingabe wirkt abstoßend, erniedrigend auf sie. Aber das Paradox ist, dass wenn sich ein westlicher Mensch, Mann oder Frau, hingibt, die Hingabe wirklich tief geht …

Bhagwan

Die Vernunft hat immer existiert, nur nicht immer in der vernünftigen Form, schreibt Karl Marx 1843 an Arnold Ruge, tief verstrickt in die Auseinandersetzung mit Hegel. Wenn wir aber davon ausgehen, dass auch die Vernunft sich im Lauf der Zeit verändern oder gar verbessern mag, so müsste auch die heutige Vernunft revidierbar sein. Wenn wir mit Hegel und Marx annehmen, dass sich die Vernunft dialektisch entwickelt, bedeutet das, dass sie sich fortwährend ausdifferenziert, also im Wesentlichen umfangreicher wird und gleichzeitig filigraner. Wenn wir mit Marx und Hegel annehmen, dass verschiedene historische Formationen und Epochen, oder aber Kulturräume, die von Geographie, Flora, Fauna, Klima, Nachbarschaftsverhältnissen, Produktionsverhältnissen und Wirtschaftsformen usw. – also einer materialistischen Basis – geprägt werden und die Menschen unterschiedliche Zugänge zu Ressourcen ermöglichen, unterschiedliche Vernunfttypen ausprägen, so finden wir grundsätzlich verschiedene Pfade, die die Entwicklung der Vernunft in der Welt überhaupt nehmen kann. All diese verschiedenen Vernunfttypen können sich gegenseitig befruchten und sich aneinander erweitern, breitere Horizonte eröffnen. Und das ist es, was alle wollen. Dauernd werde ich angesprochen: Yorick, dein Geist ist allmächtig, und deine Vernunft herrscht über die vier Himmelsrichtungen. Wie ist, nach all den Jahren der Dürre, eine solche philosophische Haltung möglich, die beherrscht? Du sprichst vom „totalen Denken“ und vom „absoluten Geist in der absoluten Form“. Du behauptest, dein Geist bringe „östliches“ und „westliches“ Denken zusammen. Sag uns, wie mag das sein? Als der Buddha gebeten wurde, seine Lehre darzutun, hat er gemeint: Ich würde lieber die Wahrheit nicht erklären, sondern direkt ins Nirwana eingehen. Da der Buddha aber auch Bodhisattva ist, sprich einer, der Erleuchtung erlangt hat und ins Nirwana eingegangen ist, der aber trotzdem noch auf der Erde wandelt, um auch andere Menschen näher an die Erleuchtung zu führen und ihnen den Weg dorthin zu erläutern, hat er sich eben doch umfangreich dazu geäußert. So will auch ich versuchen zu erklären: Was ist das Denken, das über alle vier Himmelsrichtungen herrscht und in den Kosmos hinausreicht; und warum scheint es gleichsam das „westliche“ als auch das „östliche“ Denken zu einer höheren Einheit zusammenzuführen?

*

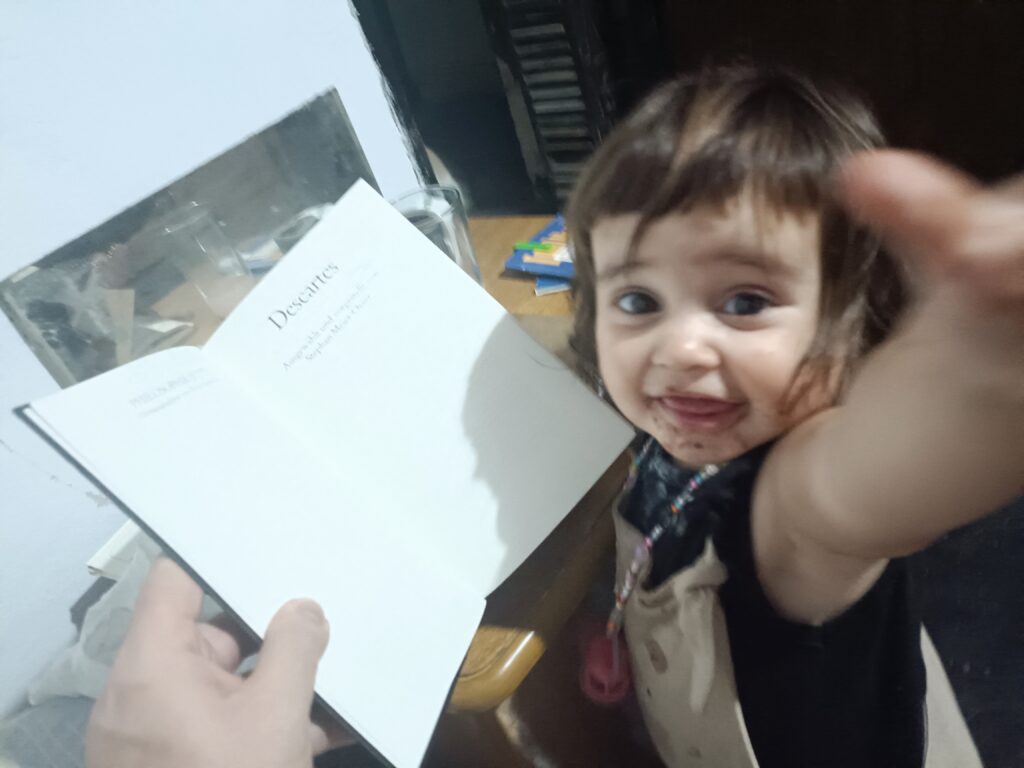

Während als Begründer des Zen-Buddhismus eine mythische Figur namens Bodhidharma gilt, von der nicht vollständig klar ist, ob sie der Legende nach im 6. Jahrhundert n. Chr. überhaupt existiert hat, gilt als Begründer der modernen westlichen Philosophie Descartes, der in der frühen Neuzeit tatsächlich gelebt hat. Von ihm stammt der Ausspruch Cogito, ergo sum – Ich denke, also bin ich – von dem z.B. Lichtenberg meint, es sei der größte Gedanke, den je ein Mensch gehabt habe. Descartes war Mathematiker und Wissenschaftler, also ein um Exaktheit und Wahrheit ringender Mensch. Ich hatte eben stets eine außerordentlich große Begierde, das Wahre vom Falschen unterscheiden zu lernen, um in meinen Handlungen klar zu sehen, und in meinem Leben sicher zu gehen, berichtet er über sich in seiner essenziellen Abhandlung über die Methode des richtigen Vernunftgebrauchs. Vom Status her eine Art Kavalier, also ein gesellschaftlich weitgehend ungebundener Mann, war er auch Soldat und weitgereist: ein europäischer Kosmopolit. Da zu seiner Zeit noch keine vergleichbare Einheitskultur herrschte wie heute, konnte er erleben, wie teilweise bloß von Stadt zu Stadt sich Ansichten, Sitten, Gebräuche usw. radikal voneinander unterschieden und sich schroff voneinander abzugrenzen vermochten. Und überall schienen sie nicht weniger begründet und zumindest in sich konsistent als anderswo. Auch in seiner umfassenden Ausbildung in den Wissenschaften – die ebenfalls damals viel chaotischer waren als heute – glaubte er zu erleben, wie er sich darin nicht der Wahrheit und Klarheit annähere, sondern sich mehr und mehr von ihr entferne, je tiefer er darin eindringe. Ich bin von Kindheit an für die Wissenschaften erzogen worden, und da man mich glauben machte, dass durch sie eine klare und sichere Erkenntnis alles dessen, was dem Leben frommt, zu erreichen sei, so hatte ich eine außerordentlich große Begierde, sie mir anzueignen. Doch wie ich den ganzen Studiengang durchlaufen hatte, an dessen Ende man gewöhnlich in die Reihe der Gelehrten aufgenommen wird, änderte ich vollständig meine Ansicht. Denn ich befand mich in einem Gedränge so vieler Zweifel und Irrtümer, dass ich von meiner Lernbegierde keinen anderen Nutzen gehabt zu haben schien, als dass ich mehr und mehr meine Unwissenheit einsah (…) Aber ich hatte schon auf der Schule erfahren, dass man sich nichts zu Sonderbares und Unglaubliches ersinnen könnte, das nicht irgendein Philosoph behauptet hätte; dann hatte ich auf meinen Reisen wiederholt eingesehen, dass die Leute, die eine der unsrigen ganz entgegengesetzten Gesinnungsweise haben, darum nicht alle Barbaren oder Wilde sind; sondern dass viele ebenso sehr oder mehr noch als wir die Vernunft gebrauchen; ich hatte beachtet, wie ein und derselbe Mensch mit demselben Geist, von Kindheit an unter Franzosen oder Deutschen erzogen, ein ganz anderer wird, als er sein würde, wenn er stets unter Chinesen oder Kannibalen gelebt hätte… (ebenda) So stellte sich für ihn die Frage: Wie kann man ermitteln, welche dieser Ansichten denn nun tatsächlich wahr seien? Kann man dafür eine Methode angeben, ein Verfahren? Denn dass zumindest irgendwas wahr sein müsse, setzte Descartes voraus; er war kein Nihilist, sondern ein gleichzeitig vom Christentum als auch von den Wissenschaften und der Mathematik geprägter Mensch. Und ich werde euch hierin nicht allzu eitel erscheinen, wenn ihr bedenkt, dass es von jeder Sache nur eine Wahrheit gibt und dass, wer diese Wahrheit auch findet, von der Sache so viel weiß als man überhaupt wissen kann, wie zum Beispiel ein Kind, welches Arithmetik gelernt hat, wenn es regelrecht eine Addition macht, sicher sein kann, in betreff der gesuchten Summe alles gefunden zu haben, was der menschliche Geist nur finden kann; denn die Methode, welche uns die wahre Ordnung befolgen und alles, was in Frage kommt, genau aufzählen lässt, begreift zuletzt alles in sich, was den Regeln der Arithmetik Sicherheit gibt. (ebenda) Wenn diverse Instanzen die Wahrheit verkünden, diese Wahrheiten sich aber noch dazu voneinander unterscheiden oder sich widersprechen, sollte man zunächst einmal bezweifeln, ob ihre Postulate tatsächlich wahr sind oder wahr sein können. Das festzustellen ist über empirische Überprüfung möglich (oder, in weiterer Folge, auch über das wissenschaftliche Experiment), oder über logisches Schlussfolgern. Eventuell stehen beide Methoden nicht zur Verfügung, oder sie konfligieren miteinander: was dann? Descartes`große Innovation war es, das Zweifeln so weit zu treiben, bis dass man auf irgendeine Gewissheit mit absolut sicherer Grundlage stoßen musste. In seinen Gedankenexperimenten ist Descartes dabei sehr radikal. Er räumt zum Beispiel ein, dass alle Empirie eine Täuschung sein könnte (und wir ja auch in einem solipsistischen Traum oder, zeitgenössisch ausgedrückt, in einer Matrix oder einer Simulation leben könnten, oder aber in einer Welt, die von einem uns täuschenden und betrügenden Gott gelenkt wird), oder dass auch die Gesetze der Logik von Gott willkürlich geschaffen und geändert werden könnten; vor allem aber, dass man mit logischen Kniffen alles Mögliche beweisen könne, wenn man nur findig genug sei, und dass logische Wahrheiten abstrakte Wahrheiten seien, die deswegen noch nicht empirische Wahrheiten sein müssen; denn … obwohl die Logik wirklich sehr viele wahre und gute Vorschriften enthält, so sind doch so viele andere schädliche und überflüssige damit vermischt, dass es fast ebenso schwierig ist, jene davon abzusondern, wie eine Diana oder Minerva aus einem noch ganz formlosen Marmorblock hervorgehen zu lassen. (ebenda) Dermaßen grübelnd und nachdenkend, scheinbar hoffnungslos, kommt Descartes darauf, dass: zumindest nicht bezweifelt werden könne, dass er (nach)denke. Auch kein satanischer Täuschergott könne ihn darin täuschen. Alsbald aber machte ich die Beobachtung, dass, während ich so denken wollte, alles sei falsch, doch notwendigerweise ich, der das dachte, irgendetwas sein müsse, und da ich bemerke, dass diese Wahrheit „ich denke, also bin ich“ … so fest und sicher wäre, dass auch die überspanntesten Annahmen der Skeptiker sie nicht zu erschüttern vermöchten, so konnte ich sie meinem Dafürhalten nach als das erste Prinzip der Philosophie, die ich suchte, anschauen. (ebenda) Das ist dann sein Heureka! vom Cogito, ergo sum – Ich denke, also bin ich. Weil er sich als denkend erlebe, müsse er auch existieren: und so viel ist gewiss. Descartes`revolutionäre Geste in der Philosophie war, dass er nicht bei bequemen Gewissheiten stehen geblieben ist, oder aber Gewissheiten postuliert hat, die inhaltlich nicht klar waren (Platon zum Beispiel nahm die „Ideen“ als Transzendentalien an, gab aber selber zu, nicht zu wissen, was diese Ideen denn eigentlich seien), sondern dass sein Ringen – nicht um Moral, Schönheit, „Wahrheit“ oder Geschlossenheit, sondern – um Gewissheit so intensiv war, dass er zu einer unumstößlichen Gewissheit tatsächlich vorgestoßen ist, und damit ein Ideal angegeben hat, wie man, mit den Mitteln der Vernunft, zu sicheren Grundlagen kommen kann, auf deren Basis man dann weitere Annahmen treffen kann, beziehungsweise, dass so etwas, mit den Mitteln der Vernunft, tatsächlich möglich sei. Zwar hat das Cogito, ergo sum im Lauf der Zeit einiges an Kritik und an „Dekonstruktion“ einstecken müssen, die aber insgesamt überspitzt erscheint und weniger plausibel als das, was sie kritisiert. Einigermaßen statuarisch steht das Cogito nach wie vor da und triumphiert, zumindest relativ zu seinen Rivalen. Als positive Methoden, wie man zu gesicherten bzw. absicherbaren Erkenntnissen kommen könne, gibt Descartes weiter die Deduktion und die Intuition an. Unter „Deduktion“ kann analytisches Denken und Beweisführung gesehen werden: das Zerlegen von Problemen in handhabbare Teilprobleme, die lösen und sich Klarheit und Gewissheit darüber verschaffen, soweit es möglich ist, und dann die nächste Schlussfolgerung wagen; falls auf diesem Weg keine Klarheit möglich sei, müsse das Problem unbeantwortet stehengelassen werden (Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen – auch davon abgesehen war Descartes mit seinem Gestus vom intensiven, ikonoklastischen Skeptizismus Wittgenstein an und für sich recht verwandt). Deduktion stellt fest, dass aus etwas Gegebenen etwas anderes notwendigerweise folgt. Descartes gab als Vorbild für die deduktive Methode die Beweisführung in der Geometrie an, die er nicht nur auf Fragen der Philosophie, sondern auf alle Wissenschaften übertragen wollte. Dann die Intuition: Unter Intuition verstehe ich nicht das schwankende Zeugnis der sinnlichen Wahrnehmung oder das trügerische Urteil der verkehrt verbindenden Einbildungskraft, sondern ein so müheloses und deutlich bestimmtes Begreifen des reinen und aufmerksamen Geistes, dass über das, was wir erkennen, gar kein Zweifel zurückbleibt, oder, was dasselbe ist: eines reinen und aufmerksamen Geistes unbezweifelbares Begreifen, welches allein dem Lichte der Vernunft entspringt, und das, weil einfacher, deshalb zuverlässiger ist als selbst die Deduktion, die doch auch, wie oben angemerkt, vom Menschen nicht verkehrt gemacht werden kann. So kann jeder intuitiv mit dem Verstande sehen, dass er existiert, dass er denkt, dass ein Dreieck von nur drei Linien, dass die Kugel von einer einzigen Oberfläche begrenzt ist und Ähnliches, weit mehr als die meisten gewahr werden, weil sie es verschmähen, ihr Denken so leichten Sachen zuzuwenden. (Regeln zur Ausrichtung der Erkenntniskraft 3.5) Von der revolutionären Erkenntnis Ich denke, also bin ich aus, scheint sich Descartes aber, so mühevoll endlich dorthin gelangt, dann aber bei dem, was er daraus folgert, auf Abwege zu begeben, und sein eigenes Ideal nach absoluter Gewissheit bzw. deduktiver Folgerichtigkeit zu hintergehen. Descartes postuliert bzw. deduziert dann, dass es einen Gott gehen müsse, dass dieser Gott vollkommen, daher allgütig, daher kein „Täuschergott“ sein könne (nichts folgt, genau genommen, aus dem Vorhergehenden); er postuliert/deduziert, dass Körper und Geist unterschiedliche „Substanzen“ seien und begründet daher einen Dualismus zwischen ihnen (auch wenn er sich in seiner letzten Schrift über Die Leidenschaften der Seele davon dann wieder zu entfernen scheint), Tiere sind für ihn vernunftlos und daher „Automaten“. Ein witziger Franzose hat zu all dem gemeint: Descartes hat zuerst alles bezweifelt, um dann alles zu glauben. Tatsächlich sind Descartes´vielfältige Behauptungen keine bloßen Glaubensartikel, sondern theorieimmanent (er muss zum Beispiel einen gütigen Gott, der uns wahre Erkenntnisse ermöglicht annehmen, denn sonst ist es tatsächlich nicht gewiss, dass wir nicht auch in einer Täuschung leben; um die Einheit des Cogito zu wahren, muss Denken für ihn zu einer (unteilbaren) Substanz werden u. dergl.). Allerdings sind sie zudem ersichtlich auch Glaubensartikel, und viel mehr noch ein Hinweis, dass auch die „Deduktion“ keine sichere Methode ist, sondern man alles Mögliche deduzieren kann, wenn man will, was das Deduzieren dann zum Spekulieren werden lässt (ohne es sich einzugestehen). So betrachtet, erscheinen auch viele logische Beweise – wie eben zum Beispiel die diversen (in der Regel auf Logik beruhenden) Gottesbeweise (die eben auch Descartes führen will) – als mit den Mitteln der Logik dann wieder angreifbar: so dass sie zu logischen Argumenten herabsinken, die einem subjektiv annehmbar erscheinen mögen, oder auch nicht, aber eben keine – tatsächliche Gewissheit verschaffende – Beweise mehr zu sein für sich in Anspruch nehmen können. Sowohl Descartes als auch Spinoza gehen davon aus – oder erhoffen sich als Ideal – dass sich die more geometrico, die Methode der Geometrie, auf die Philosophie (und die Wissenschaften im Allgemeinen) übertragen lässt. In der Geometrie und Mathematik werden quantitative Größen zueinander ins Verhältnis gesetzt, die für sich eindeutig bestimmbar und voneinander abgrenzbar sind. Daher lassen sich dann auch eindeutige Ergebnisse erzielen oder Beweise erstellen. Denken, Gott, Vernunft, Vollkommenheit, Seele usw., mit denen schon Descartes als Philosoph operiert, sind aber Qualitäten, und daher nicht eindeutig bestimmbar, und daher ist auch nichts eindeutig aus ihnen ableitbar. Nichtsdestotrotz lässt sich verallgemeinern, dass Descartes den Imperativ aufstellt nach größtmöglicher Skepsis, Analyse und Exaktheit nicht allein in Philosophie und Wissenschaft, sondern in der Weltbewältigung an sich. Es ist also ein Ideal der Rationalität. Damit grenzt sich Descartes ab von der Mythologie und vom (religiösen) Glauben, von denen die Philosophie bis dahin durchtränkt, bisweilen ununterscheidbar dazu war. Descartes stellt nicht mehr die Frage Was ist das Sein?, die die Philosophie vor ihm dominierte, und streng genommen auch nicht die Frage Was ist wahr? Descartes nimmt das Sein zunächst als gegeben an, und er nimmt es als erkennbar und entschlüsselbar an. Die letzte „Wahrheit“ über das Sein könne unerreichbar sein; wichtig ist aber, dass wir uns gesicherte Erkenntnis über das Sein verschaffen können (auch wenn diese partiell bleibt). Sein Fluchtpunkt ist also nicht Wahrheit, sondern Gewissheit. Die Wahrheit möge „da draußen“ in der Welt liegen, die Gewissheit liegt aber im Subjekt. Und das ist eben die große Verschiebung, die Descartes vollzieht – und mit der er die moderne westliche Philosophie einleitet. Das Zentrum des Philosophierens ist nicht mehr das Sein, sondern das Subjekt, dass sich Gewissheit über das Sein – und über sich selbst – verschaffen will. Das Tor dazu, dass Philosophie nicht nur Ontologie, sondern auch Epistemologie zu sein hat, wird damit aufgestoßen. Descartes ist Rationalist, er nimmt an, dass die Formen, mit den wir die Welt vernünftig erkennen können, in der Vernunft selbst liegen (im Gegensatz zu den philosophischen Empiristen, die meinen, alles beruhe zunächst auf sinnlicher Erkenntnis, aus der sich dann irgendwie so was wie Vernunft entwickle). Trotz seines scheinbar nagenden Skeptizismus ist Descartes optimistisch und vernunft- und fortschrittsgläubig, darin den Geist des Aufklärungszeitalters vorwegnehmend. Wie auch die Aufklärer glaubt Descartes, dass das Fortschreiten der Vernunft auch das Fortschreiten der Moral befördert. Was bei Descartes implizit angelegt ist, wird dann von Kant in seiner „Kopernikanischen Wende“ explizit vollzogen: die Inthronisation des (vernunftbegabten) Subjekts als Zentrum, von dem das Philosophieren ausgeht (und das über die spezifischen Formen seiner Vernunft die Philosophie prägt), inklusive aller aufklärerischen und anti-religiösen Konnotationen (deren letztere allerdings auch Kant in seiner Philosophie von der praktischen Vernunft erheblich und über Gebühr abmildert – auch Kant setzt Gott wieder ein, wo er ihn eigentlich zuvor bereits theoretisch ausgetrieben hatte). Alle Fortsetzung, die da folgt, scheint darin bis heute darin schon enthalten. Die Geschichte der Moderne erscheint als die Geschichte eines zur Vernunft begabten Subjekts in einer zur Vernunft bestimmten Wirklichkeit. Es ist die Geschichte einer Entfaltung, einer progressiven Dynamik, mit allen zahllosen Verästelungen, Verkettungen – und auch gewaltigen Irrungen – in die wir bis heute eingelassen sind. Nicht zuletzt im Zusammenhang mit diesem Denken erlangte der Westen im Laufe der Moderne die Hegemonie über die Welt.

*

Als Beginn der Neuzeit gilt die Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus im Jahr 1492. Kolumbus wollte einen neuen Seeweg nach Indien finden, um die islamische Welt, die bis dahin weitgehend den Welthandel beherrscht hatte, darin auszustechen. Es dauerte, bis er schließlich bei der spanischen Krone einen Geldgeber für dieses waghalsige Unterfangen fand – bei vielen anderen europäischen Fürsten hatte er zuvor kein Glück gehabt. Darin zeigt sich bereits eine Qualität, die auch für das „westliche Denken“ konstitutiv ist bzw. werden sollte. Inmitten der europäischen Kleinstaaterei und ihrer Rivalitäten standen ihm mehr Freiheiten zur Verfügung. Wenn einem Denker, Erfinder, Unternehmer u. dergl. an einem Ort in Europa kein Glück beschieden war oder er auf kein Verständnis stieß, konnte er es an einem anderen versuchen. In der islamischen Welt oder in China hingegen herrschten die Fürsten absolut. Auch gab es in Europa eine Trennung zwischen Kirche und Staat, und damit auch der Lebenssphären. Wissenschaft, Philosophie, Wirtschaft, Politik waren abgesonderte, „weltliche“ Lebensbereiche, in die die Religion nur teilweise hineinreichte. In der islamischen Welt oder in China gab es etwas Vergleichbares nicht, und der Islam sowie das Gottkaisertum Chinas sehen sich als Denkrahmen, die alles umfassen und in sich integrieren. Für eine tatsächliche Unabhängigkeit der Lebensbereiche bleibt daher kein Platz. Auch in der islamischen Welt gab es ein goldenes Zeitalter der Wissenschaften, und viele Erfindungen Europas wurden bekanntlich schon vorher in China gemacht. Auch hatte China zeitweilig eine riesige Flotte, die ihm eine weltumspannende maritime Expansion ermöglicht hätte. Allerdings stand China immer vor dem Problem, sein riesiges Reich im Inneren zusammenzuhalten und setzte daher immer wieder auf einen autoritären Konservatismus, der das Denken wieder lahmlegte und eine Entwicklung der Produktivkräfte verhinderte. Die kulturelle Hochblüte in der arabischen Welt fand durch die Stürme zunächst der Mongolen und dann durch Tamerlan ein Ende, aber auch dadurch, dass sich die Wissenschaften nicht als eigenständige Sphäre etablieren konnten. Es fanden sich keine Zwerge, die sich auf die Schultern von Riesen wie Avicenna oder Averroes setzen, und ihr Denken weiterentwickelten. In Europa hingegen kam es in den Jahrhunderten des Übergangs zwischen dem Mittelalter und der Neuzeit zur fruchtbaren Epoche der Renaissance, in der die Antike wiederentdeckt wurde: hauptsächlich in der Kunst, aber auch darin, dass in der griechischen Antike die Fundamente für die Philosophie, die Wissenschaften, die Medizin oder die Mathematik gelegt wurden – sowie außerdem für eine welthistorisch beispiellose Freiheit und Ungebundenheit im Denken, die die antiken Denker auszeichnete. Bereits im 11. und 12. Jahrhundert wurden in Europa Grundlage für eine Etablierung der Wissenschaften als eigenständiger Lebenssphäre gelegt – und für ihre Institutionalisierung in den Universitäten, als deren erste Ende des 11. Jahrhunderts die Universität von Bologna gegründet wurde (es folgten die Universitäten von Paris und von Oxford, und dann – als Konkurrenzunternehmen zu Bologna – von Padua). Als überdimensionale, symbolhafte Gestalt der damaligen Zeit gilt das Universalgenie Peter Abaelard. Das Zeitalter der Scholastik setzte ein. Das Erkenntnisideal der Scholastik bestand darin, eine Sache von möglichst allen Seiten, „dialektisch“ zu betrachten; auch im tatsächlichen Sinn von Rede und Gegenrede (die damalige Praxis sah auch vor, dass der Gegen-Redner zunächst einmal die Argumente seines Kontrahenten zusammenfassen und wiederholen musste, um zu demonstrieren, dass er sie überhaupt verstanden hatte und so im weiteren Verlauf nicht am Gegenstand vorbeigeredet wurde). Allerdings ist ein solcher „dialektischer“ Erkenntnisprozess fortwährend offen. Wenn sich im Aussortieren das beste (und/oder gelehrteste) Argument durchsetzt, besteht trotzdem die Möglichkeit, dass ein noch besseres Argument daherkommt. Die „innerste Wahrheit“ einer Sache hat man dadurch nicht erfasst, und man hat auch keine schlussendliche Gewissheit über den Gegenstand. Descartes will nun aber eine eindeutige Methode angeben, wie man sich Gewissheit über einen Gegenstand verschaffen könnte. Gelehrtem Wissen gegenüber, das nicht anhand einer solche Methode ermittelt wurde, ist er skeptisch. Und so bringt Descartes auch in seinem ganzen Habitus, und der Art sich auszudrücken, frischen Wind in den Wissenschafts- und Philosophiebetrieb seiner Zeit. Seine Abhandlungen sind kurz, und ohne viel gelehrten Ballast. Er drückt sich in der galanten Art des Gentleman-Amateurs aus. Mit diesen knappen Schriften jedoch löst er die ganze Scholastik ab und stellt das Denken auf eine neue Grundlage. Sein Ziel ist, überhaupt eine Methode zu finden, von der alle Wissenschaft auszugehen habe, um auf sicherer Grundlage zu ruhen – ähnlich, wie es auch Francis Bacon versuchte, der jedoch nicht dieselbe geistige Intensität der skeptischen Grundhaltung wie Descartes vorbringt. Das ist natürlich nicht gelungen, denn die Wissenschaften haben sich im weiteren Verlauf ausdifferenziert. (Was heute so vermessen erscheint, war es zu Descartes`Zeiten noch nicht: Damals erschien er tatsächlich, zumindest theoretisch, noch möglich, dass ein Mensch allein eine Grundlage und ein einheitliches Prinzip für alle Wissenschaften ermitteln könnte.) Die Entwicklung der Wissenschaften verlief jedoch notwendigerweise nah an der Cartesischen Methode und ihrem Erkenntnisideal. Galilei und Newton etablierten die Sichtweise, dass die Natur Gesetzen gehorche, die sich mathematisch beschreiben lassen (gleichzeitig stieß Newton das mechanistische Weltbild von Descartes u.a. vom Thron, indem er nachwies, das Dinge nicht mechanisch aufeinander wirkten, sondern über rätselhafte „Kräfte“, wie eben die Schwerkraft – das aber berührt nicht den Kern von Descartes`Innovation). Die neuzeitliche Wissenschaft und Physik beruht auf der Metaphysik, dass die Welt erkennbar sei, dass ein Verfahren zur Ermittlung gesicherter Erkenntnis angebbar sei, und dass die Wahrheit über eine Sache eine eindeutige sei. Damit wird das vernunftbegabte Subjekt, dass sich solcherart seiner Vernunft bedient, zu einem bedeutenden Akteur in der Welt, während ein Gott in dem Hintergrund tritt. Mehr und mehr wird das Subjekt zum Zentrum der Welt und – dann eben endgültig bei Kant – zum Zentrum der Philosophie. Indem das Subjekt Dinge und Zusammenhänge eindeutig erkennen kann, kann es Dinge und Zusammenhänge schließlich auch konstruieren und manipulieren, beherrschend in die Welt eingreifen. Während das Barockzeitalter ein heroisches Zeitalter der Wissenschaften war, hat sich, im Zusammenhang auch damit, über Jahrhunderte hinweg der Kapitalismus entwickelt, und im Zusammenhang mit ihm der Industriekapitalismus. Die gleichsam statische feudale Welt wurde durch eine tatsächlich dynamische Neuzeit abgelöst. Mithilfe der Maschine, ihrer industriellen Herstellung und ihrem Zweck, sie als umfassendes Produktionsmittel einzusetzen, wird das menschliche Subjekt zu einem gottähnlichen Manipulator. Was der Mensch nachbauen, konstruieren kann, das versteht er (wenn auch nicht notwendigerweise bis in dessen „innerste Wahrheit“ hinein), über das hat er sich Gewissheit verschafft. Diese Maschinenbauer-, Konstrukteurs- und Ingenieursintelligenz der Neuzeit geht recht deutlich auf Descartes zurück. Damit ist die Brücke zwischen der unmittelbaren Moderne, und einem einsamen Denker am Anbeginn der Neuzeit, zu Descartes eindeutig geschlagen.

*

Kein Triumph aber ohne Niederlagen. Auf Karl Marx geht die Sichtweise zurück, dass der Kapitalismus, bzw. Produktionsverhältnisse im Allgemeinen, keine Mächte sind, die das (vernünftige) Subjekt beherrscht; eher ist es umgekehrt: Und die Produktionsverhältnisse sind es, die nicht nur die menschlichen Verhältnisse, sondern auch die Entwicklung der Vernunft selbst determinieren. Schon bei Hegel ist die Entwicklung der Vernunft bzw. des vernünftigen Subjekts dialektisch in einen welthistorischen Verlauf eingebunden; an die Stelle des Subjekts tritt bei Hegel genau genommen der „Geist“ (in seinen Erscheinungsformen subjektiver, objektiver und absoluter Geist). Die Aufklärung hätte – wie bereits Descartes – in etwa angenommen, Vernunft sei etwas Eindeutiges – gemäß Descartes ein „natürliches Licht“ im Menschen – das es freizulegen und zu emanzipieren gelte, so gesehen wird die Vernunft nun aber selbst zu etwas Mehrdeutigerem und Differenzierterem (wenngleich solche Verständnisse, zumindest aus heutiger Sicht, immer noch innerhalb der Aufklärung liegen, und ihren Rahmen eher erweitern als sprengen). Im 20. Jahrhundert kommt eine nachdenklichere Haltung über die Technik hinzu. Sie scheint zu einer Macht geworden zu sein, die der Mensch nicht mehr kontrollieren kann; sogar in dem Sinn, dass sie dem Menschen eine Vernunft aufoktroyiert, die nicht notwendigerweise die „seine“ ist. Die Maschinenbauer-Vernunft von Descartes scheint sich gegen Descartes bzw. gegen das vernünftige Subjekt selbst zu richten, oder aber ihm gegenüber als eine verdunkelnde Macht entgegenzutreten, von der sich der Mensch mithilfe dieser Vernunft eigentlich befreien wollte. Die Weltkriege und vor allem die Nazi-Herrschaft und der Holocaust werden zu schrecklichen Illustrationen, wie Archaisches, längst überwunden Geglaubtes, gemeinsam mit neuzeitlicher Technik und Rationalität nicht nur wiederkehren kann, sondern vielmehr in seiner Destruktivität noch potenziert werden kann, oder aber: vielleicht gerade dadurch begünstigt werden kann. Mit der Atombombe verliert die Wissenschaft symbolträchtig „ihre Unschuld“. Die Gefahren der friedlichen Nutzung der Kernkraft werden deutlich, ebenso wie die Übernutzung der Umwelt und die „Grenzen des Wachstums“. So scheint die einstmals so hoffnungsfrohe Cartesische Vernunft, von der all das scheinbar seinen Ausgang nahm, nicht nur an ihre Grenzen zu stoßen, sondern auch an dunkle Wiedergänger und unheimliche Doppelgänger. Horkheimer spricht von ihr als einer „instrumentellen Vernunft“, die zu einem Herrschaftsinstrument geworden sei; die „Dialektik der Aufklärung“ versucht, die emanzipatorischen Potenziale der Aufklärung mit ihren unterdrückenden oder gar destruktiven ins Verhältnis zu setzen, bleibt aber – zumindest im Gestus der „Kritischen Theorie“ – gleichsam in einer depressiven dialektischen Endlosschleife hängen (aus der heraus nur mehr eine „Negative Dialektik“ helfen würde, die aber prekär und unspezifisch und gleichsam nur punktuell wirksam scheint). Heidegger sieht in all dem ein verhängnisvolles „Seinsgeschick“ (setzt mit seiner Kritik an der „Seinsvergessenheit“ der westlichen Philosophie aber bereits bei Platon an). Umgekehrt machen sich im Kalten Krieg, und vor allem der McCarthy-Zeit, die Geisteswissenschaften und die Philosophie (linker) politischer und subversiver Konnotationen verdächtig. Entnervt von all dem politischen und bildungsmäßigen Ballast, den die Philosophie wiederum auf sich geladen zu haben schien, machte sich vor allem in der angloamerikanischen Welt eine Neuorientierung in der Philosophie breit, die durchaus an den Cartesianischen Gestus anklingt: die Wende zur analytischen Philosophie. Diese Denktradition geht wiederum auf Kontinentaleuropa zurück, konkret vornehmlich auf den „Wiener Kreis“ der Zwischenkriegszeit. Dessen Vertreter wollte die Philosophie abermals von allem „scholastischen“ Ballast reinigen, und in der Philosophie nur Begriffe und Methoden zulassen, die denen der strengen Wissenschaften und der Logik entsprachen. Auch kam es zu einem „linguistic turn“ in der Philosophie. Untersuchungsgegenstand der Philosophie wurden nicht mehr „die Vernunft“ oder „die Erkenntnis“, sondern das Medium, in dem sich Vernunft und Erkenntnis und deren Mitteilung äußern: die Sprache. Wittgenstein, als das symbolkräftige Genie dieser Bewegung(en), hat mit seinem Tractatus die Grenzen dieses neuen Terrains abgesteckt, wie auch über sie hinausgedacht. Er erkannte die Gefahr eines Substanzverlustes einer Philosophie, die die großen Fragen nach Gott, Gut und Böse, Sinn des Lebens u. dergl. der Mystik zurechnete, um sich stattdessen als „reine Wissenschaft“ und Logik zu betreiben. Da analytische Philosophie aber auch Sinn macht, wird sie bis heute betrieben. Sie feiert Erfolge in der Klärung vieler philosophischer Fragen, die jedoch die Aura nicht vermeiden können, zu bloßen „technischen“ Problemen herabzusinken. Der „linguistic turn“ seinerseits führte schließlich dazu, die Sprache so zu verabsolutieren, wie seine Proponenten es ursprünglich bei philosophischen Kategorien wie „Erkenntnis“ kritisiert hatten. Wittgenstein entwickelte in der Einsamkeit eine Spätphilosophie, die Sprache nicht mehr als eine Art ideale Struktur sah, sondern als eine Art Wildwuchs, der sich aus der sozialen Praxis ergibt und der Notwendigkeit der (spontanen) zwischenmenschlichen Verständigung. Er schaffte ein neues Verständnis von Kategorien, um deren eindeutige Bestimmung man stets erfolgslos gerungen hatte (in dem Glauben, es ginge nicht anders) als Begriffsfelder, deren Aspekte über bloße „Familienähnlichkeiten“ (lose) zusammengehalten werden; und er transformierte die Sichtweise auf einen (einheitlichen und einheitlich sinnstiftenden) Diskurs der Vernunft hin in „Sprachspiele“. Unabhängig davon begann auch der Strukturalismus soziale Praxen als über „Strukturen“ geregelt zu begreifen: deren innerste Logik also nicht eine „Vernunft“ sei, sondern eine (über differentielle Elemente bestimmte) „Struktur“, aus der die Vernunft eher als ein kontingentes Epiphänomen emporsteige, als dass es umgekehrt der Fall sei. Auch wenn der Poststrukturalismus keine so rigide Sichtweise mehr pflegte, feierte der dann die Vielfalt von Vernunfttypen, die sich aus vielfältigen historischen Praxen heraus ergäben. Anstelle von Subjekt, Vernunft oder Geist werden nunmehr überhaupt „Strukturen“, „Dispositive“ oder Diskursformationen zu den dynamischen und/oder bestimmenden Elementen in Geschichte und Philosophie. Eine „Dialektik der Aufklärung“ ist gar nicht mehr möglich, wenn die Geschichte und die Geschichte der Vernunft mehr oder weniger als eine Abfolge von Kontingenzen betrachtet wird; vielmehr wird dadurch (bei dem bekanntesten Vertreter dieser Denke, Michel Foucault) das Tor zum Nihilismus aufgestoßen. Diese Art von Denken wurde schließlich als „postmodern“ bezeichnet. Obwohl die Proponenten der Postmoderne vorwiegend Franzosen waren (es gab aber auch ausländische Ableger, wie den US-Amerikaner Richard Rorty), hatten sie für ihren Landsmann Descartes nicht so viel übrig. Der vielleicht integralste Denker der „Postmoderne“, Gilles Deleuze, war auch kein Rationalist, sondern hatte immer eine Vorliebe für empiristische Philosophen. Die Postmoderne ist ein – ei! – farbenprächtiges und charismatisches Phänomen. Allerdings erscheint sie auch als instabil und schwach, als nichts, was auf eigenen Beinen stehen könnte, ein wenig parasitär. Wie subversiv ihre Absichten aber auch immer gewesen sein mögen: Heute begreift man sie vielleicht eher als eine notwendige Ausdifferenzierung der aufklärerischen Vernunft, inklusive ihrer fortlaufenden Selbstbefragung. Der neueste Schrei scheint, nach dem Abdanken der Postmoderne, eine „Metamoderne“ zu sein. Aber am Anfang der philosophischen Moderne steht ja eben der Meta-Philosoph Descartes! Ist er das Alpha und das Omega des modernen Zeitalters? Kann das moderne Zeitalter überhaupt noch ein Ende haben, oder hat es die letzten Dinge eben angestoßen, über die eigentlich nichts mehr hinausgehen kann? Wie auch immer; Cartesius mag sich ob all dem schon eine Flasche Wein aufmachen und sich zuprosten: Mit einem Worte: wenn es in der Welt ein Werk gibt, das von keinem anderen so gut vollendet werden kann als von dem, der es begonnen hat, so ist es das Werk, an welchem ich arbeite. (Abhandlung über die Methode des richtigen Vernunftgebrauchs)

*

Der Buddhismus wurde im 5. oder 6. Jahrhundert v.u.Z. in Indien entwickelt, als sein Begründer gilt der Prinz Siddharta Gautama. Bei seinen Ausfahrten aus seinem Palast sah er, wie in der realen Welt weitgehend Elend, Armut, Krankheit, Tod, Verwirrung herrscht. Und auch der eigene Reichtum und die eigene Stellung macht einem vor alldem nicht gefeit. Der Aristokrat wollte herausfinden, was eigentlich die Wurzel allen weltlichen Leidens sei, verließ seinen Palast und unterwarf sich jahrelang strenger Askese. Schließlich erlangte er Erleuchtung; genau gesagt, sein Wissen erwachte, dass hinter allem Leiden Wollen und Begehren stecke, das letztendlich unerfüllt bleiben muss. Wer aber nicht begehre, könne nicht leiden, da er in seinen Erwartungen ja nicht enttäuscht werden kann. Eine wohl praktische menschenunmögliche Aufgabe, das Begehren vollständig abzutöten. Wer diesen Zustand aber erreicht, geht ins Nirwana ein, eine Art Nichts (in dem es eben kein Begehren mehr gibt). Es handelt sich dann, in diesem Idealfall, um einen vollkommen transformierten Menschen, der dann das Ideal des Buddhismus ist. Ansonsten ist der Buddhismus, wie jede Religion oder Weisheitslehre, dazu da, eine Anschauung und Begrifflichkeiten zu bieten, Ideale aufzustellen, an denen sich Menschen orientieren können und zu denen sie sich mehr oder weniger mimetisch verhalten können, um sich und anderen das Leben zu erleichtern. Buddha bedeutet „der Erwachte“, und den Rest seines Lebens brachte „der höchste und heiligste Buddha“ Gautama damit zu, seine Lehre zu systematisieren und die Strukturen zu ihrer Weitergabe zu schaffen. Das umfasste die Stiftung von Mönchs- und, für die damalige Zeit ungewöhnlich, Nonnenklöstern. Der Buddhismus wurde zu einer Religion, auch wenn er die vielleicht ungewöhnlichste Religion ist. Er kennt keine Gottheiten. Nietzsche bezeichnete den Buddhismus als keine Religion, sondern als eine „Seelen-Diätetik“. Grundlegend ist der Buddhismus eine Weisheitslehre, und eine Weisheitslehre ist tolerant gegenüber den Menschen und verpflichtet sie zu nichts. Es obliegt der Weisheit jedes Einzelnen, ob er sie annimmt oder nicht. Allerdings geht der Buddhismus in seiner Lebensbewältigungs-Weisheit viel tiefer als bloße Weisheitslehren, denn er ist umfassend spirituell und zielt auf eine radikale spirituelle Transformation ab, eine vollkommene, nicht nur partielle und beliebige Lebensveränderung. Zudem ist der Buddhismus als Religion und Religionsgemeinschaft organisiert, mit Strukturen, Institutionen, diversen Regeln und Ritualen. Religion bedeutet: gehorsame Befolgung von Regeln, und in diesem ganz ursprünglichen Sinn ist der Buddhismus Religion. Gleichzeitig ist er auch ein philosophisches System, ein logisches System, und auch eine Metaphysik, und in all diesen Aspekten unabschließbar interpretierbar. Seine Wahrheit ist, gegenüber den theistischen Religionen, keine von einer transzendenten Instanz offenbarte Wahrheit, sondern eine Wahrheit, auf die der Mensch – der „erwachte“ Mensch –, wenngleich nach einer transzendenten Anstrengung, selber kommt. Im Zusammenhang mit all dem begannen schon bald nach dem Tod des historischen Buddha die üblichen Meinungsverschiedenheiten, wie seine Lehre richtig zu interpretieren sei. Um sich zu verbreiten, musste sie auch auf Lokalkolorite und Machtverhältnisse (wie z.B. dem Patriarchat) Rücksicht nehmen und Konzessionen an diese machen. Der Buddhismus spaltete sich in mehrere Richtungen (bzw. „Fahrzeuge“) auf. Sein hohes theoretisches Appeal produzierte theoretische Streitereien bis hin zu Haarspaltereien unter seinen Anhängern. All diese Divergenzen provozierten dann wieder Reformbewegungen. Aus einem solchen Reformgeist ging im 5. oder 6. Jahrhundert n. Chr., also beinahe ein Jahrtausend nach dem Erscheinen des historischen Buddha, dann der Zen-Buddhismus hervor. Als dessen Begründer gilt ein legendärer indischer Mönch namens Bodhidharma, der nach China übersetzte (daher die charakteristische Frage Was ist der Sinn, dass Bodhidharma aus dem Westen gekommen ist? als chiffrenhafte Frage nach dem Sinn und der Essenz des Zen-Buddhismus). Bodhidharma wollte zu einer reinen Ursprünglichkeit des Buddhismus zurückfinden. Er lehnte den ganzen Pomp, mit dem der Buddhismus betrieben wurde, ab, und versuchte auch Herrschergestalten von der Falschheit dessen zu überzeugen. Als ihm das nicht gelang, verbrachte er der Legende nach neun Jahre meditierend vor einer Wand, bis dass er seinerseits zu einer neuen Art von Erleuchtung durchgedrungen war. Seine Art von Buddhismus war allerdings eine viel vergeistigtere Art von Buddhismus, sein Ziel ist es, durch eine rein geistige Durchdringung das wahre Wesen der Welt zu erkennen, und die diesseitige Welt damit zu überwinden. Freilich hat auch die dafür als notwendig erachtete Meditation den Charakter einer Askese und auch der Lebensweg des wahren Zen-Suchenden ist streng und hart – ohne deswegen letztendlich Erfolg zu versprechen. Deswegen heißt es eben „Zen“-Buddhismus, denn Zen bedeutet (auf Japanisch) „Meditation“ oder „meditative Versenkung“. In China nahm dieser sich so entwickelnde Zweig auch Einflüsse des Taoismus auf, und die „Leere“ als zentrale Kategorie des Zen hat viel mit dem „Tao“ gemein. Um das Jahr 1000 gelangte diese Strömung auch nach Japan. In Japan hat der Zen-Buddhismus die Kultur am deutlichsten geprägt. Viele japanische Kunstformen wie das Haiku-Gedicht, das Tee-Zeremoniell, das No-Theater, die japanische Tuschezeichnung und Kalligraphie, die Gartenkunst, die Kunst der Bogenschießens und allgemein die japanische Tradition des hohen Niveaus und der Genauigkeit und Beachtung des Details in der japanischen Kunstfertigkeit haben ihre Wurzeln im Zen-Buddhismus. Ab Anfang des 20. Jahrhunderts wurde der Zen-Buddhismus, vorwiegend über seine japanische Tradition, auch im Westen (zunächst unter Gebildeten) bekannt, und im Zuge der „spirituellen Öffnung“ im Windschatten der Hippiezeit auch vergleichsweise populär. Seine Weisheiten haben auch Eingang gefunden in die Management-Literatur und allgemein ist die Zahl der Veröffentlichungen zum Thema Zen-Buddhismus auf dem einen und anderen Niveau in der westlichen Welt kaum mehr überschaubar. Im Allgemeinen wird der Zen-Buddhismus vom westlichen Durchschnittsmenschen wohl als etwas sympathisch Rätselhaftes angesehen und als verbunden mit einer Friedlichkeit und Gelassenheit, von der der westliche Mensch vielleicht selber gerne mehr hätte. Gleichzeitig scheint er sich damit auch mit einer Paradoxie konfrontiert zu fühlen, auf die er sich eher nicht einlassen will und gegenüber der er sich machtlos fühlt.

*

Zen versucht zur „reinen“, „letzten“, „ursprünglichen“ Wirklichkeit vorzudringen. Wie kann man das tun? Indem man die Wahrnehmung schärft und sie subtiler macht und sie hinterfrägt. Indem man die Wahrnehmung und das Selbst-Welt-Verhältnis meditiert. Im Geiste der Lehre Buddhas betrachtet sind Subjekt und Objekt, Selbst und Welt, zunächst leidvoll miteinander verbunden. Das Subjekt hat ein Verlangen nach dem Objekt, das Objekt provoziert ein Verlangen im Subjekt und erscheint – auch innerhalb der Grenzen der herkömmlichen Wahrnehmung – dem Subjekt nicht rein, als „das, was es ist“ (sondern eben unter der Wahrnehmung des Subjekts). So gesehen üben sowohl das Subjekt und das Objekt der Wahrnehmung eine diskriminierende Wirkung aufeinander aus. Gleichzeitig wird in der Meditation erkannt, dass das Objekt ja nur erscheint, weil das Subjekt es anschaut, und dass weiters das Objekt in einer diskriminieren Weise erscheint, weil es der diskriminierenden Wahrnehmung des Subjekts unterworfen ist. Auch das Subjekt diskriminiert sich über seine Wahrnehmung selbst. Wenn es sich sagt: Ich denke, also bin ich, setzt es sich gleichzeitig als ein Objekt, das denkt, bzw. als ein Subjekt-als-Objekt. Genau genommen könnte man aber auch aus dem Descartesschen Gogito, ergo sum, also aus der Wahrnehmung, dass Denken stattfindet, eigentlich nur folgern: Es gibt Gedanken (und nicht: Es existiert ein Ich, dass diese Gedanken hat). In der meditativen Versenkung des Zen versucht das Ich seine Wahrnehmung so subtil zu machen, dass es sich als Ich, das wahrnimmt (und denkt) ausschaltet. Es nimmt sich dann selbst als reinen Geist wahr. In diesem Geist erscheinen dann alle Dinge. Alle Reiche der Existenz und alle Seinszustände sind nichts anderes als Manifestationen deines eigenen Geistes – haben der Mond, der sich im Wasser spiegelt, oder die Bilder, die der Spiegel reflektiert, einen Ursprung und ein Ende? (Shitou) Nicht nur werden alle Phänomene zu Erscheinungen im eigenen Geist, auch und vor allem wird diese Geist-Welt-Struktur überhaupt ontologisiert: der „Urgrund“ der Welt wird zu einem ursprünglichen Geist, in dem dann die Phänomene sich manifestieren. Der Meister sagt zu mir: Alle Buddhas und alle Lebewesen sind nichts als der Eine Geist, neben dem nichts anderes existiert. Dieser Geist, der ohne Anfang ist, ist ungeboren und unzerstörbar. Er ist weder grün noch gelb, hat weder Form noch Erscheinung. Er gehört nicht zu der Kategorie von Dingen, die existieren oder nicht existieren. Auch kann man nicht in Ausdrücken wie alt und neu von ihm denken. Er ist weder lang noch kurz, weder groß noch klein, denn er überschreitet alle Grenzen, Maße, Namen, Zeichen und Vergleiche. Du siehst ihn stets vor dir, doch sobald du über ihn nachdenkst, verfällst du dem Irrtum. Er gleicht der unbegrenzten Leere, die weder zu ergründen noch zu bemessen ist. Der Eine Geist allein ist Buddha, und es gibt keinen Unterschied zwischen Buddha und den Lebewesen, nur dass diese an Formen festhalten und im Außen die Buddhaschaft suchen, setzen kraftvoll die legendären Aussprüche und Ansprachen des Zen-Meister Huang-po ein. Hinausgehend über das empirische Wahrnehmen (im Sinne der Weltvergewisserung im Geiste Descartes`), das Subjekt und Objekt trennt und gegeneinander feststellt, strebt der Zen-Buddhismus ein allgemeines, über-individuelles Wahrnehmen, Sehen an, eine Art transzendentale Subjektivität, die gleichzeitig die transzendentale Struktur der Welt ist. In der Perspektive von Zen erscheint die Welt dann als ein Netz von Beziehungen, in der Subjekt und Objekt und die Objekte untereinander aufeinander bezogen sind und sich gegenseitig konstituieren: der Begriff für diese Weltsicht lautet pratityassmutpada. Ausgehend davon, dass Subjekt und Objekt sich spiegeln und in der Wahrnehmung aufeinander verweisen, begreift der Zen-Buddhismus alle Dinge als voneinander abhängig und als gegenseitig sich konstituierend. Sie erscheinen überhaupt nur als Kombination vergänglicher Faktoren. Zugrundeliegende Gesetze gibt es nicht, eine „Wirklichkeit an sich“ existiert nicht. Die Erscheinungen existieren einzig und allein in Abhängigkeit von anderen, ihrerseits abhängigen Erscheinungen. Anstelle der substantia tritt die relatio. Das bedeutet auch, dass an die Stelle einer Substanz (als einer grundlegenden Kategorie der abendländischen Philosophie), mit der man etwas Unveränderliches und Selbstständiges, positiv Seiendes assoziiert, die einer Abwesenheit einer solchen Substanz tritt: die einer „Leere“. Im Taoismus ist diese universelle „Leere“ eine Art schöpferische Leere, eine Art ontisches Potenzial, aus dem positives Sein hervorgeht. Das wäre im Zen dann der Eine Geist (der eben Buddha ist). Es gibt allerdings keine Regeln, warum und wieso etwas erscheint, eher ist es ein kontingentes Werden und Vergehen von Phänomenen, die sich zufällig wechselwirkend konstituieren und wieder vernichten. Ein Logos liegt dieser Welt nicht zugrunde. Insofern die Dinge auch allein im Geist erscheinen, könnte man meinen, es fehlt ihnen auch daher an eigentlicher Solidität. Zum einen können uns die Dinge, so betrachtet, nichts anhaben. Zum anderen könnte man sich fragen, was sie uns dann überhaupt angehen. Man würde nicht nur negative Bezugsmöglichkeiten verlieren, sondern auch positive. Zen aber versucht gleichsam, aus dem Negativen Positives, und aus dem Positiven Negatives zu machen. So dass sich dann gleichsam ergibt als Grundhaltung eine engagierte Indifferenz. Alle Dinge sind von Grund auf leer, es gibt nichts, woran man festhalten könnte. Sie sind wie dahinziehende Wolken, die nicht anders können, als sich irgendwann zu zerstreuen. Wenn du die grundlegende Leere der fundamentalen Existenz erkennst, dann ist es, als würde Feuer ausbrechen. Sprich darüber nicht mit Unwissenden – sie könnten deinen Körper in Stücke schlagen. (Baozhi) Zen bedeutet gleichsam eine Begeistertheit über diese Leere, die gleichzeitig in aller Gelassenheit sich vollzieht. Auch das Ich existiert aus der Satori-Perspektive nicht mehr, und auch kein eigentliches Selbst mehr: es gibt nur mehr ein überindividuelles SEHEN. Der Erleuchtete ist NIEMAND, der eben aus einer Leere heraus spricht, oder besser: schweigt. Im Inneren nichts, was zu erlangen wäre / Draußen nichts, wonach zu streben wäre. (Zen Sand 8.41) Haben wir uns von unserer leeren Persönlichkeit und allen Dingen befreit, sind wir unabhängig und ohne Verhaftungen und verfolgen nur das eine Ziel, uns von allen Befleckungen zu reinigen und die Menschen zu erbauen, ohne dass sie es merken, dann bildet dies unsere eigene Praxis und kann gleichzeitig auch anderen helfen. Und es kann den Pfad der Erleuchtung schmücken. (Bodhidharma) Das ist alles keine Kleinigkeit. Kannst du das aushalten? Man kann es beinahe nicht aushalten: Das Verhalten der transzendenten Menschen ähnelt einem lodernden Feuer, einem wütenden Brand – du wirst dich ihm nicht nähern können. Es ist nicht erzwungen, es ist einfach von selbst so. (Lian An) „Von selbst“ und durch sich selbst ist etwas, wenn sich aus seiner eigenen Wirkfähigkeit konstituiert und sich in seiner eigenen Wirkfähigkeit erhält. Erleuchtete Wesen sind frei von allen Fesseln, und ihr Geist ist unendlich wirkfähig. (Baozhi) Der transzendentale Geist (und die transzendentale Subjektivität) wird überhaupt gleich mit seiner Wirkfähigkeit, wird zum reinen, unkontaminierten Potenzial. Der unermessliche Ozean lässt die Fische frei herumspringen, der grenzenlose Himmel lässt die Vögel frei fliegen. (Dasui) Diese Unermesslichkeit des Ozeans ist der Geist des Erleuchteten, der damit gleicht dem Geist und der Struktur der Welt. Erst in der Unermesslichkeit der Leere nämlich kann die Fülle des gesamten Seins in Erscheinung treten. Wenn du die universelle Leerheit erkannt hast, kannst du spontan alle Dinge durchdringen: Sie umfasst die ganze Welt und alles darüber hinaus und enthält in sich alle Seinszustände. (Fenyang) Begehren, welches auszulöschen der Buddhismus ja von Grund auf anstrebt, scheint dann kaum mehr noch nötig zu sein. Wenn man die Welt mehr als nur beherrscht, sondern mit ihr gleichsam zur Deckung gekommen ist, was sollte dann noch zu wünschen sein? Wenn du eines Tages erkennen wirst, dass der ursprüngliche Geist leer ist, dann wird die Fülle der Wirklichkeit, wie sie ist, nichts zu wünschen übriglassen. (Baozhi) Grundsätzlich versteht Zen die eigentliche Wirklichkeit als einen Urgrund der „uranfänglichen Geistes“ und als ein Gewebe von Dingen, die sich über diesem Urgrund entspannen. Diese Dinge sind einerseits voneinander abgegrenzt, andererseits gehen sie gleichsam ineinander über und haben keine klaren Grenzen. Die Dinge spiegeln sich ineinander, fließen ineinander, verweisen aufeinander und sind füreinander da. Die Wirklichkeit ist gleichsam ewig im Fluss, erscheint jedoch gleichzeitig auf der Stufe der höchsten Erleuchtung als „unendliches Juwelengeflecht, die einander erleuchten und widerspiegeln.“ Derartige Bilder und Empfindungen („unendliches Juwelengeflecht“) sind dabei in der mystischen Tradition allgemein und kommen kulturübergreifend vor. Wenn man mit gütigem, mildem Gesicht auf die Welt blickt, kann man auf das mit der Welt als unendlichem Juwelengeflecht schon kommen. Davon unterscheiden sich freilich Erlebnisse echter Mystiker(innen). Diese berichten von einem Zustand, so als wie wenn sie tatsächlich in eine jenseitige Welt, oder in das paradiesische Leben nach dem Tod geblickt hätten. Da dies einer diesseitigen Welt mit ihren Beschränkungen nicht entspricht, waren diese Erlebnisse auch einmalig und von kurzer Dauer. Solchermaßen erleuchtet, wandeln diese Mystiker(innen) dann als Heilige in dieser Welt, um ihre Anschauungen zu verkünden, hoffend, dass sie schließlich wieder eins werden mit der höheren Welt, die sie geschaut haben. Dem entspricht im Buddhismus die Figur des Bodhisattva. Der Bodhisattva hat die Erleuchtung erlebt, und lebt nunmehr eigentlich im Nirwana. Er wandelt auf der Erde, um anderen zu helfen, die Erleuchtung zu erlangen. Diese Erleuchtetheit jedoch ist ein dauerhafter Zustand. Diese Erleuchtetheit ist Satori.

*

Plötzlich verlieren die Hände ihren Halt, der Boden unter ihren Füßen schwankt, und sie sind verloren: Das ist die Krönung ihres lebenslangen Studiums. Zum ersten Mal in ihrem Leben nehmen sie unabhängig und frei wahr, wie eine einsame Lampe zum ersten Mal in ihrem Leben sind sie wahrhaft im Besitz all ihrer Kräfte. Sie sind wir die Berge, wie könnte Angst vor Leben und Tod sie jetzt noch erschüttern? (Ying`an) Das beschreibt den Durchbruch zum Satori, der Erleuchtung im Zen. Uns interessiert, wie man die Welt aus der Perspektive des Satori sieht; das ist das große Geheimnis, hinter das alle kommen wollen. Das „unendliche Juwelengeflecht“ auf jeden Fall ist nur eine Erscheinungsform, die die totale Wirklichkeit dann annehmen mag. Und im Allgemeinen wird von den Zen-Meisterinnen nicht auf dieses Bild zurückgegriffen, wenn sie das Satori zu erläutern versuchen. Satori bedeutet weniger eine konkrete, bildhafte Vorstellung, die man von der Wirklichkeit haben kann, als eine Möglichkeit, die Wirklichkeit zu betrachten, Satori ist epistemologisch. Sagen wir, Satori bedeutet eine Flexibilität des Geistes, eine mentale Flexibilität, die der so genannte alltägliche Geist nicht hat (da er von „Anhaftungen“ geprägt und beschwert ist, während der Satori-Geist diese hinter sich gelassen hat). Der Satori-Geist imitiert den Einen Geist, der die Welt durchdringt, und der Buddha ist. Immer wieder wird auf Metaphern des offenen oder leeren Raumes zurückgegriffen, um diesen Geist zu beschreiben: In letzter Konsequenz ist jedes Anhaften an Objekten leer und nichtig, suche nichts anderes als den klaren, offenen Raum des Geistes. Es gibt nicht ein einziges Ding, das erlangt werden könnte, in Heiterkeit und Spontaneität trittst du vor das Allerletzte. (Baozhi) Ebenso: Gib alles Anhaften an Körper und Geist auf, bis du einen Zustand großer Ruhe erlangst – so. als würdest du über einem zehn Meilen hohen Kliff alles loslassen – du bist wie der offene Raum. (Huaitang) Oder: Wenn du deinen Geist erkennst und bis an den Ursprung vordringst, ist es, als würde Raum mit Raum verschmelzen. (Dadu) Schließlich: Willst du wissen, was mein Körper ist? Mein Körper ist die ganze Erde. Willst du wissen, was mein Geist ist? Mein Geist ist der Raum selbst. Willst du wissen, was ich sehe? Ich sehe, dass es nichts zu sehen gibt. Willst du wissen, was ich höre? Ich höre das Ungehörte. (Sixin) Es ist sicherlich gut, wenn der Geist dem Raum selbst gleicht. Der Raum selbst ist offen und er ist reine Dimensionalität, in dem Dinge sinnvoll passieren können. Ansonsten legt der Raum nichts fest. Der Raum ist auch schmerzfrei und ist zu grundlegend, als dass er durch irgendwas kontaminiert werden könnte. Der Körper fühlender Wesen ist dem kosmischen Raum gleich, wo könnte da Leiden seinen Platz haben? (Baozhi) Was tut nun aber der Raum? Er ermöglicht den Phänomenen Erscheinung und Versammlung und Vereinigung, genauso wie er die Phänomene voneinander trennt bzw. getrennt voneinander in Erscheinung treten lässt. Es ist eine grundlegende Tatsache, es ist die Grundstruktur der phänomenalen Welt, dass die Dinge einerseits aufeinander verweisen oder gar vereinigt sind, andererseits, und wesentlich, aber auch voneinander getrennt. In dieser Getrenntheit verwirklichen sie, jedes für sich, ihre Autonomie und ihre Würde, und es ist eine wahrhaftige Herrlichkeit, dass jedes Ding auch das Recht hat, von den anderen Dingen in Ruhe gelassen zu werden und ganz dort zu verweilen, wo es ihm beliebt. Blau ist nicht gelb, lang ist nicht kurz. Alle Dinge befinden sich jedes für sich an ihrem eigenen Platz. Mich betrifft das alles nicht. (Shobogenso Sambyakusoku 14) Wer aber ist stark genug, das auszuhalten, und allen Dingen ihre Würde zu lassen, anstatt sofort zu versuchen, in sie hineinzupfuschen? Eben nur der Erwachte, eben nur der Buddha. Der Buddhaverstand begreift auch, wie die Dinge – und zwar ganz buchstäblich – eins und dasselbe sind, da vom Standpunkt der absoluten Wirklichkeit gesehen aus kontingent sind. Wolken und Mond sind ein und dasselbe / Berge und Täler sind jeweils verschieden / Tausendfältiges Glück! Tausendfältiges Glück! / Dass sie eins sind und dass sie zwei sind! (Wu-men-guan) Das könnte zu einer Tat Tvam Asi – Ethik („Das bist du“-Ethik) einladen, von wegen, dass man in allen leidenden Kreaturen letztendlich selber steckt, man daher mit ihnen Mitleid haben muss. Tut es einerseits, tut es aber nicht ganz, oder verhindert, sich in so was zu verlieren: denn die Dinge sind ja auch voneinander getrennt (und: „Das hier bist nicht du, und auch nicht ich“). Aus der Perspektive des Satori wird das Leid (und daher die Notwendigkeit des Mitleids) aber sowieso überwunden, indem eben alle Phänomenalität – auch die eigene – als „leer“ betrachtet wird. Auch der Geist imitiert diese Leere, imitiert dieses Nichts. Das Nichts ist wohl die letzte und ursprünglichste aller Kategorien. Während das Seiende durch etwas bedingt und abgeleitet scheint, scheint das Nichts und die Leere durch nichts bedingt. Zwar kann man, wie eben in der Tradition des westlichen Denkens, von einer „Substanz“ ausgehen, die ebenfalls unhinterfragbar in dieser Welt positiv vorhanden ist. Aber eine solche positive Substanz wäre etwas gleichsam Herrschendes, ein herrschendes Prinzip. Das Nichts und die Leere hingegen erscheinen nicht herrschend. Die Leere ist es vielmehr, in der die Dinge Raum und Möglichkeit finden, sich frei zu entfalten. Die Haltung des Zen, und der Geist des Satori, erfreuen sich grundsätzlich an dieser Stille der Leere. Die Natur der Dinge ist grundlegende, immerwährende Stille; offen und klar, ohne Grenzen und Begrenzungen. (Baozhi) Sie erfreuen sich daran, wenn aus dieser Leere des Urgrundes die Dinge in Erscheinung treten: ursprünglich und offen. Satori ermöglicht vor allem das schöpferische Gewahrwerden der Dinge in diesem Augenblick und Zustand. Es ist ein delikater Augenblick und ein delikater Zustand. Die Zen-Wahrnehmung nimmt Dinge dauernd in diesem delikaten Augenblick und Zustand wahr. Damit ermöglicht sie eine Art Über-Phänomenologie, innerhalb derer die Dinge nicht durch den rationalen Verstand einseitig beleuchtet und diskriminiert in Erscheinung treten, sondern vom Standpunkt eines Meta-Verstandes aus aus allen möglichen Blickwinkeln heraus gleichzeitig gesehen werden. Zeit spielt tatsächlich wenig Rolle mehr in dieser transzendentalen Perspektive, da auch das zeitliche Fortschreiten und Sichentwickeln der Dinge in der Augenblickswahrnehmung des Satori kondensiert ist. Vergisst du Bewegung und Stille und verweilst du in gelassener Heiterkeit, dann verschmilzt du spontan mit der Wirklichkeit, wie sie ist. (Baozhi) Somit ist man also in einer transzendentalen Ewigkeit angelangt, genauer in einem Reich, in dem auch die Zeit flexibel und fluid ist, und in der es, wenn nötig, jeder Zeitpunkt des Tages gleichzeitig ist. In der Dämmerung verkündet der Hahn den Tagesanbruch / Um Mitternacht verbreitet die Sonne ihren hellen Schein. (Zen Sand 10.150) Wie erlangt man gleichzeitig eine solche Intimität wie auch einen solchen Abstand zu den Phänomenen? Indem man sie bejaht, oder indem man sie verneint? Oder indem man ihnen gegenüber indifferent ist? Nun ja, natürlich indem man sie bejaht und verneint gleichzeitig. Dies ist die grundsätzliche Haltung des Zen. Wo Verleugnung und Bejahung der Sinne unaufhaltsam sich durchdringen / Sogar Buddhas und Patriarchen flehen da um ihr Leben. (Wu-men-guan) Bejahung und Verneinung, die sich durchdringen, ermöglichen drittens Abstand und Indifferenz. Das Satori ist kein Zustand der Verzücktheit und Entrücktheit. Vielmehr ist es einer der Beruhigtheit. Satori wird oftmals beschrieben als eine erhöhte Anschauung der Wirklichkeit, so wie wenn man die Wirklichkeit aus einem leicht erhöhten Winkel gegenüber der Alltagswahrnehmung wahrnehmen würde. Was aber hat man davon? Man hat davon, dass man erkennt, dass „Samsara und Nirwana nicht verschieden sind.“ Der rechte Weg und der Irrweg sind eins. Wenn wir über vollkommenes Wissen verfügen, erkennen wir, dass sich das Gewöhnliche und das Weise auf demselben Weg befinden. Verblendung und Erleuchtung sind ursprünglich nicht verschieden; Nirwana und Samsara sind eine einzige Soheit. (Baozhi) Das Satori ist gleichzeitig transzendent und immanent. Es verweist nicht darauf, dass die Erleuchtung und die Erlösung von Leid in einer jenseitigen, transzendenten Welt liegen, sondern in der diesseitigen Welt, die aber aus einer transzendenten, genau gesagt transzendentalen Perspektive aus betrachtet wird. Die Möglichkeit dieser transzendentalen Perspektive des Satori liegt aber in der Welt des Samsara selbst. Sobald es so etwas wie „Nirwana“ gibt, gibt es auch „Geburt und Tod“. (Baizhang) Leiden ist nichts anderes als Erleuchtung. Ohne Denken gibt es keine Objekte. Samsara ist nicht verschieden von Nirwana. Begierde und Zorn sind wie Flammen, wie Schatten. (Baozhi) Die phänomenale Unruhe in der diesseitigen Welt der Erscheinung und die absolute Ruhe in der transzendentalen Welt des Geistes sind nur zwei Aspekte derselben Wirklichkeit, und Verblendung und Erleuchtung existieren im Grunde nicht, die Buddhas haben diese Begriffe nur als heilsame Hilfsmittel eingeführt, nachdem sie die Erleuchtung verwirklicht hatten. (Pu´an) Damit ist Satori und ist die Zen-Übung tatsächlich „nichts weiter“ als eine extrem meditative Versenkung in den totalen Charakter der Wirklichkeit – und dessen Imitation. Deswegen lautet ein Running Gag unter den Zen-Meistern auch: Durch die Erleuchtung habe ich wahrlich nichts dazugewonnen. Sowie, dass das Satori sehr einfach zu verwirklichen ist. Und äußerst schwierig. In der Sprache von Heidegger wird im Satori sowohl die Getrenntheit als auch die Einheit von diesseitiger und jenseitiger Welt, von Samsara und Nirwana, verwunden, unter sich gelassen. Boddhisattvas, die sich im Anfangsstadium befinden, erkennen zuerst, dass alles leer ist. Danach erkennen sie, dass alles nicht leer ist … Die Praxis der Bodhisattvas verwirklicht sich in der Leere. Wenn Anfänger Leere sehen, dann ist es ein Sehen der Leere; es ist nicht wirkliche Leere. Die den Weg gehen und wirkliche Leere verwirklichen, sehen weder Leere noch Nichtleere, sie haben keine Ansichten. (Daoxin) Oder, wie man es in der Sprache des Westens ausdrücken könnte: Zuletzt wird der Geist wie ein Ozean bei ruhigem Wasser: Windstöße diskursiver Gedanken fahren gelegentlich über seine Oberfläche, doch in der Tiefe gerät er nie aus der Ruhe. So kann man einen Bewusstseinszustand erreichen, den man „klares Bewusstsein“ nennt. In ihm ist der Geist vollkommen luzide, ohne ständig in diskursive Gedanken verwickelt zu werden. (Revel/Ricard: Der Mönch und der Philosoph, Köln, Kiepenheuer und Witsch 1999, S.65)

*

Es gibt … zwei Luftströmungen in der Welt: den Ostwind und den Westwind. Ein chinesisches Sprichwort lautet: „Entweder der Ostwind übertrifft den Westwind, oder der Westwind übertrifft den Ostwind.“ Ich glaube, die Besonderheit der gegenwärtigen Lage besteht darin, dass der Ostwind über den Westwind die Oberhand gewonnen hat… vermutete Mao Zedong im Jahr 1957. Nun ja, die letzten Jahrhunderte zumindest hat der Westwind deutlich den Ostwind übertroffen. Das westliche Denken war erfolgreicher als das östliche. Warum sich also mit dem Zen-Buddhismus abgeben? Was er im Hinblick auf die menschliche Lebensbewältigung sagt und in Bezug auf Wahrheiten, die den Menschen subjektiv betreffen, ist sicher sehr sophisticated und wahrscheinlich nicht mehr überschreitbar. Da ist er wohl bei recht endgültigen Wahrheiten angelangt. Allerdings ontologisiert er diese Weisheiten, hält sie für die Welt selbst, und so wird seine Philosophie zweifelhaft. Vielleicht gibt es eine tiefere Wahrheit in der Physik, wonach alle Dinge, inklusive der Naturgesetze, emergente Phänomene sind, die aus einem rätselhaften Urgrund ursprünglich aufsteigen. Das wäre dann aber nur ein zufälliger Triumph für den Zen-Buddhismus, der zunächst einmal kein Weltbild offeriert, das mit den Wissenschaften in Verbindung steht, oder zum Betreiben der Wissenschaften (von sich aus, ohne äußeren Anstoß) einladen würde. Im Wesentlichen kennt der (Zen) Buddhismus (und das östliche Denken im Allgemeinen) eine chaotische Ontologie, in der er dann eine transzendente Harmonie hineininterpretieren will; er hat keine Vorstellung von einem Logos, der die Welt regiert, und den man anzapfen kann. In Japan begreift der Shintoismus die Ereignisse in der Welt als das jeweilige Ergebnis eines Ringens zwischen Göttern oder Geistern, also als etwas, im Wesentlichen, Zufälliges. Auch in diesem Weltbild gibt es keine eigentliche Stabilität, sondern nur „ewigen Wandel“, dem man sich fatalistisch unterwirft. Der Zen-Buddhismus versucht, auf eine tieferliegende Wahrheit draufzukommen, indem er seine Wahrnehmung subtiler macht, anstatt dass er dem Alltagsverstand, so wie Descartes, einfach vertraut. Er versucht, sich in eine „Verwandtschaft“ mit den Dingen zu setzen, anstatt dass er versucht, sie produktiv und zu seinem Zweck industriell zu manipulieren. Er ist eine kontemplative, passive Weltsicht. Er begreift die Dinge als wechselseitig voneinander abhängig, nicht aber über kausale Verhältnisse, oder eben Gesetzmäßigkeiten. Es herrscht im Osten eine Kreislauf-Zeitauffassung, oder aber, wie im (Zen) Buddhismus, gar keine wirkliche Zeitauffassung. Das Erbe der griechischen Antike, und mit ihm Logik, Dialektik, Beweisverfahren, kritische Methode, drang nicht in den Osten vor und blieb unbekannt. Chinesische Intellektuelle stellten zwar ähnliche Verfahren zur Wahrheitsermittlung an, wie die Intellektuellen im Westen, indem sie Für und Wider einer Sache betrachteten und gegeneinander abwogen, Vergleiche und Analogien anstellten und Vorgänger zitierten. Aber das Konzept der Beweisführung kannten sie nicht. Auch der Zen-Buddhismus beruht auf intuitiven Weisheiten, und nicht auf Beweisen. So wurden im Osten zwar Leistungen des Wissens erbracht, die aber voneinander isoliert blieben, und keine Wissenschaft an sich begründeten, inklusive wissenschaftlicher Methoden. Auch Erfindungen wurden, vor allem in China, gemacht, doch sie wurden nicht als Produktivkräfte nutzbar gemacht, und es entstand aus ihnen heraus kein abstraktes Verständnis für Technologie oder Industrie an sich. Übermäßig war vor allem in China und in Japan das Leben durch Riten und Zeremonien geregelt. Diese, gemeinsam mit einem ausgeprägten Ahnenkult, führten zu einer Überbewertung des Alten und des Althergebrachten. Sowohl China als auch Japan haben immer unter großem Druck gestanden, sich eine einheitliche Kultur zu schaffen und überzustülpen, um als politische Gebilde bestehen zu können. Den Konfuzianismus interessierten Familie, soziale Ordnung und (traditionelle) Erziehung als Bausteine eines wohlgeordneten Staats- und Gemeinwesens, nicht aber Wirtschaft, Naturwissenschaft und Technik. All das begünstigt einen oppressiven Konservatismus. Und die Vorstellungen von Harmonie und Einheit unterbinden den lebhaften Streit, und daher auch die produktive Auseinandersetzung zwischen Gelehrten, die für Europa typisch wurde, im Osten aber fremd blieb. Es heißt, Konservative seien glücklicher als progressive Menschen. Das halten sich die Buddhisten ja auch zugute. Erstaunlicherweise ist selbst heute, trotz all dem Habitus der Bescheidenheit und der Ich-losigkeit, bei Verfechtern der Weisheit aus dem Osten einiges an Hochmut und Selbstzufriedenheit im Spiel, wenn sie die Überlegenheit ihrer Weisheit darin sehen, dass sie „glücklicher“ und „weiser“ mache und eine integrale Weltsicht anbiete – während sich der „westliche Mensch“ unglücklich dauernd abhetze. Aus diesem Grund sind die meisten vom Verstand beherrschten Menschen neurotisch, Opfer von logischer Verwirrung und seelischer Spannung. (Suzuki: Leben aus Zen, Bern, Barth Verlag 1987, S.74) Ziel (des Buddhismus) war nie, die äußere Welt durch physikalische Einwirkung zu verändern, sondern durch die Schaffung besserer Menschen, indem man ihnen ermöglicht, ein inneres Wissen zu entfalten. (Revel/Ricard: Der Mönch und der Philosoph, Köln, Kiepenheuer und Witsch 1999, S.135) Dabei wird auch immer wieder so getan, als ob die „Physik“ des Buddhismus richtig oder zur „westlichen“ gleichwertig wäre, also so als ob die Welt tatsächlich ein Geflecht von Wechselwirkungen usw. wäre (anstatt etwas kausal und durch Naturgesetze verbundenes). Robert Pirsig kommen auch moralische Zweifel an einer Weltsicht, die behauptet, dass alle harte Wirklichkeit „illusorisch“ sei. Als er einen östlichen Philosophieprofessor fragte, ob auch die Atombomben von Hiroshima und Nagasaki illusorisch gewesen seien, und dieser „ja“ sagte, begann er, Weisheit woanders zu suchen, wie er in Zen und die Kunst ein Motorrad zu warten berichtet. Wenn Bodhidharma lehrt: Alles Existierende ist leer, es gibt nichts, worauf wir hoffen könnten. Segnungen und Flüche folgen einander auf dem Fuße. Das Leben in der Welt ist wie ein Haus, das in Flammen steht, jede körperliche Existenz bringt Schmerz mit sich – wer könnte da in Frieden leben? So kann man eben den Schluss daraus ziehen, dass auch das, was uns zu schmerzen scheint, keine eigentliche Realität und Beständigkeit hat. Wenn wir diesen Punkt verstehen, dann lösen wir uns von allem Sein, dann hören wir auf zu denken und suchen nichts mehr. Die Schrift sagt: „Suchen ist Schmerz, Nichtsuchen ist Heil“. Nicht zu suchen ist die Praxis des Weges, also spricht man von der Praxis des Nichtsuchens, so Bodhidharma weiter. Und so könnte man universell zufrieden sein. Überall reichen die Lebensverhältnisse aus, um mit seinem Los zufrieden zu sein / Keinen Groll hegen, wenn die eigenen Fertigkeiten nicht wie die anderer Leute sind. (Hong-shi) Was aber, wenn das in der Praxis dann weniger zu einer lebensweisen Abgeklärtheit führt, sondern eher in eine stupide intellektuelle, emotionale und moralische Indolenz, an der sich ja auch (nicht nur) Bhagwan stößt? Speziell der Zen-Buddhismus bildet sich was darauf ein, nicht diskursiv zu sein, und nicht in Begriffen zu operieren, vielmehr ihnen grundsätzlich zu misstrauen. Das ursprüngliche, reine, strahlende Weltall ist weder viereckig noch rund, weder groß noch klein. Es ist ohne Unterscheidungen wie lang und kurz, ist jenseits von Bindung und Bewegung, von Unwissenheit und Erleuchtung. Du musst ganz klar sehen, dass es da wirklich nichts gibt – keine Menschen, keine Buddhas. Die großen kosmischen Systeme, zahllos wie Sand, sie alle sind nur wie Luftblasen. Alle Weisheit und alle Heiligkeit sind nur wie ein Blitzstrahl. Sie alle haben nicht die Wirklichkeit des Geistes… (Huang-po) Zwar wurde der Zen-Buddhismus ins Leben gerufen aus einer Frustration heraus über die theoretisierenden Haarspaltereien unter den buddhistischen Gelehrten. Doch übersieht er dabei, dass Begriffe, Kategorien, Theorien usw. essenzielle Instrumente sind, um die Wirklichkeit zu bewältigen. Die Auflösung der Subjektivität ist nicht nur philosophisch problematisch (wieso sollte die Welt eine universelle Struktur des subjektlosen, überindividuellen „Sehens“ sein, wo Sehen doch so deutlich auf einen subjektiven, in Raum und Zeit verorteten Standpunkt hinweist, von dem aus gesehen wird; wenn sich Dinge wechselseitig konstituieren, muss ja doch irgendwo ein Ursprung dafür verortbar sein; kann man tatsächlich davon ausgehen, dass mit dem Beginn meiner Wahrnehmung bei der Geburt und ihrem Ende beim Tod die Welt beginnt und endet, so wie das der Zen-Buddhismus in etwa tut, oder aber zumindest den Subjektivismus der menschlichen Erfahrung in die Vorstellung, wie die Welt an sich funktioniert überträgt, usw.). Sie ist auch problematisch, weil sie den Menschen an und für sich herabsetzt, ihn als bloßes Element innerhalb der Natur sieht, und nicht als herausragendes. Das alles ist freilich dem geschuldet, dass der Zen-Buddhismus in einem weit vorwissenschaftlichen, vielfach von einer animistischen Religiosität geprägten Zeitalter und in dementsprechenden Kulturräumen entwickelt wurde. Aber so hat eben auch der Zen-Buddhismus, trotz seiner zahlreichen hervorragenden Eigenschaften, einen problematischen Ballast. Wie alle Systeme neigt er dazu, unter seinem eigenen Gewicht zusammenzusinken. Der Zen-Buddhismus ist ein sehr intelligenter Trick, um sich einen metaphysischen Lebensvollzug zu ermöglichen. Aber es kann sein, dass der Zen-Buddhismus, berauscht von seiner Intelligenz, auf seine eigenen Tricks reinfällt. Aber wie schwierig es ist, zur wahren Erleuchtung zu gelangen, wusste ja niemand besser als die Zen-Meister selbst. Oh, und sei gewissenhaft. Sei gewissenhaft! Von Tausenden oder Zehntausenden, die den Versuch machen, dieses Tor zu durchschreiten, gelingt es vielleicht vieren oder fünfen. Achtest du nicht auf meine Warnungen, dann wird mit Sicherheit ein Unglück folgen. (Huang-po)

*

Das Reine Land ist nur Geist; es gibt kein Land außerhalb des Geistes. In diesem Land, das nur Geist ist, gibt es keinen Osten im Osten und keinen Westen im Westen – alle Himmelsrichtungen sind darin eingeschlossen. (Weizi) Was nun ist das Denken, das alle vier Himmelsrichtungen beherrscht? Na, es ist das westliche Denken. Allerdings ist seine Herrschaft leger und lose, viele Dinge entgehen dem westlichen Denken in der Welt, was wir aber wollen ist eine entschlossene und totale Herrschaft, den Griff einer eisernen Hand. Sowohl das westliche Denken als auch das östliche Denken sind voll mit guten Eigenschaften. Daher wollen wir das westliche Denken mit dem östlichen Denken überkreuzen; mit dem westlichen Denken gehen wir in die Breite, mit dem östlichen Denken gehen wir in die Tiefe. Mit dem östlichen Denken begreifen wir den Raum, mit dem westlichen Denken meistern wir die Zeit und den Fortschritt in der Zeit. Das westliche Denken, könnte man meinen, ist flach. Es verlangt scheinbar nach keiner Kultivierung des „inneren“ Menschen, es bringt nicht notwendigerweise „Weisheit“ mit sich und „Seelenruhe“. Es ist effizient, da es ein eindeutiges Denken ist. Befreites Denken aber ist vieldeutig, und kann mit einer Vielzahl von beweglichen Objekten operieren. Natürlich sind diese Behauptungen („unkultiviert“, „weisheitslos“ etc.) ein wenig ungerechtfertigt gegenüber dem westlichen Denken. Wir machen das hier auch hauptsächlich, damit wir einfacher Unterscheidungen treffen können (abermals: die Buddhas haben diese Begriffe nur als heilsame Hilfsmittel eingeführt, nachdem sie die Erleuchtung verwirklicht hatten.)

Das westliche Denken ist nicht unbedingt ein fühlendes Denken (es herrscht tatsächlich eine scheinbare Trennung von Körper und Geist wie bei Descartes). Damit gehen ihm gewisse Dimensionen und Zugänge vielleicht, wahrscheinlich ab. Das Denken des Zen ist im Vergleich dazu eher ein Weltgefühl. Descartes` Ausspruch “Cogito, ergo sum” hieße nach Bankei: “Sento (oder percipio), ergo sum”, und wenn dieses “sum” in seinem tiefsten Sinn erfasst wird, haben wir das Ungeborene. (Suzuki: Leben aus Zen, Bern, Barth Verlag 1987, S.145) Was allerdings ist Denken genau, und was Fühlen? Wo hört das eine auf, und beginnt das andere? Man weiß, das ist nicht klar, und wahrscheinlich gibt es auch kein universelles Modell, beides voneinander in jeder Person abzugrenzen. Mein eigenes Bedürfnis, in die Welt einzudringen und die „Tiefenstruktur der Wirklichkeit“ anzuschauen, geht auch mit einem Gefühl einher, die Wahrnehmung penetrierend zu machen und mich in was hineinzustürzen – es sind körperliche Sensationen, die da in mir (mit)arbeiten. Es zieht mit etwas in meinem Körper in die „Tiefenstruktur der Wirklichkeit“ hinein. Dass die Welt ganz einfach über gefühlloses analytisches Begriffszergliedern durchdringbar wäre, auf das komme ich zunächst einmal nicht.

Analog vielleicht dazu gilt das Wissen des Ostens als synthetisch und holistisch, das des Westens als analytisch; der Westen beachtet die Details, während der Osten das Ganze beachtet. Das könnte man auf einen Unterschied im Weltgefühl zurückführen. Im Osten sind die Gesellschaften kollektivistisch, im Westen sind sie individualistisch. Es ist sicher gut, wenn man sowohl analytisch als auch synthetisch denken kann. Wenn man sowohl das Ganze vor Augen hat, allerdings auch die Details dazu ausarbeiten kann, so dass das Ganze dann auch funktioniert. Es ist die grundsätzliche menschliche Verfasstheit, sowohl ein Individual- als auch ein Kollektivwesen zu sein. Und es ist die grundsätzliche Aufgabe im Leben, beide Aspekte sinnvoll zusammenzubringen: das ist die Moral von der Lebensgeschichte. Der Mensch sollte sowohl entlang seiner Achse als Individualwesen erfüllt aufgehen, als auch entlang der, wo er Kollektivwesen ist. „Gut zu sich selbst und zu anderen sein“, gilt allgemein als der Sinn der Existenz. So gesehen, gilt es also, im „Osten“ aufzugehen, als auch im „Westen“.

Allerdings ist der Zen-Buddhismus keine Gefühlsduselei oder Romantik. Er beruht eher auf intuitiven Einsichten, auf einem intuitiven Stürzen ins Dasein hinein. Stets betont der Zen-Buddhismus, er misstraue dem begrifflichen und rationalen Denken. Er fasst das als Hindernisse, um zur letzten Wirklichkeit vorzudringen – die für ihn ja nicht durch einen Logos bestimmt ist und eine Vernunft oder Gesetzmäßigkeiten, die vernünftig erfassbar sind. Vernunft und Begriffe sind daher für ihn Instrumente, die in der Welt von Menschen erzeugt werden, daher keine letztgültigen Wirklichkeiten. Die Methode des Koan ist im Zen-Buddhismus dazu da, um die Vertrautheiten des rationalen und begrifflichen Denkens aufzulösen. Das Koan ist ein Sinnspruch oder eine Anekdote, die mit rationalem Denken nicht aufzulösen ist. Neben der Meditation ist das Koan die zentrale Methode, um zum Satori zu gelangen, zur Erkenntnis der letzten Schicht der Wirklichkeit. Wenn man aber an den Enden der Welt anlangt, wird man nun tatsächlich (auch im westlichen Denken) auf Zustände und Zusammenhänge treffen, die nur mehr über Paradoxien oder als Aporien beschreibbar sind. Man trifft da auf eine Leere, die gleichzeitig eine Fülle ist; ein Leben, das gleichzeitig Tod ist; ein Nichts, das gleichzeitig Potenzial ist; ein Sein, das gleichzeitig ein Werden ist usw. Kurz: die Enden der Welt und die Grenzmarkierungen des Denkens lassen sich auf keine eindeutigen Begriffe bringen. Das westliche Denken hat das immer versucht und hat damit Begriffsfetischismen in die Welt gesetzt und sich im Abarbeiten dieser Begriffe (wie Substanz. Seele, Anfang und Ende, Gott usw.) möglicherweise (jahrhundertelang) auf (natürlich auch produktive) Abwege begeben. Begriffe sind eindeutig, aber Phänomene sind oft nicht eindeutig. Das Koan ermöglicht nun eine Art dynamisches Verständnis von der Welt, in dem auch die Gegenstände des Denkens ineinander übergehen. Weil Paradoxien und Aporien in der Welt sind, baut Satori das Paradox gleich in sich selber ein. Genau gesagt: es beherrscht das Paradox und die Aporie, indem es sie von einer Metaebene aus betrachtet. Dem bedeutenden Menschen ist, wie man sagt, nichts Menschliches fremd. Der Zen-Meister überbietet das dann noch einmal, indem er selber zusätzlich noch paradox wird, und daher unendlich dynamisch. So ist er gleichzeitig in ständiger Rotation als auch in ständiger Ruhe. Sein Verhalten ähnelt einem lodernden Feuer, einem wütenden Brand u. dergl.